回文對聯是我國對聯中的一種,更是中國傳統文化的藝術形式之一。它把相同的句子,在下文中調換位置或顛倒過來,產生首尾回環的情趣;這種對聯,回環往復都能誦讀,且意義完整。回文對聯,又叫“卷簾聯”,就像現在人家的百頁窗簾一樣,既能從上往下順放,又能從下往上倒卷。例如:上海自來水來自海上,山西懸空寺空懸西山;可以看到,在這副對聯里,上下聯各聯從前往后讀與從后往前讀是一句話、一個意思,以“水”和“寺”為中心下半句為上半句的倒序。

回文對聯的寫作基本要求是,首先要把握藝術特點,突現回文特色。回文對聯理應定義為:回文對聯是可以回讀的對聯。回文對聯的基本藝術特點是,它必須具有可以逐字回讀而且讀之成文的特點。不管是哪種回文格式,都應既能順讀、又能倒讀,且文句通順,意思完整;否則,不能稱作回文對聯。例如,“上天望帝望天上(望帝:神話中人物),南海觀音觀海南”。上下聯都能逐字回讀,就成了一副合格的回文對聯。

其次要按照基本聯律,保持對聯本色。回文對聯寫作的另一基本要求是:它必須合乎對聯講求對仗、協調平仄的基本格律。我們在講對聯基礎知識時講到楹聯的基本特征和要求,就是上下聯必須字句對等、詞性對品、結構對應、節律對拍、平仄對立、形對意聯。所有對聯都必須具備、服合這些基本特征和要求,回文對聯既然作為對聯的一種形式,就應該按照格律的規則。

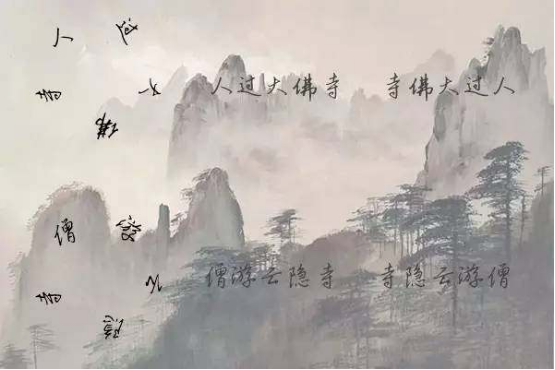

據說清代的乾隆皇帝把天然居這副回文對聯兩句并成一句,作為新的上聯:“客上天然居,居然天上客”。出對容易對對難,對出回文對聯更難。以一副回文對聯為上聯,要能對出下聯,可謂難上加難。倒要看看,有誰能對出下聯來呢?乾隆皇帝手下有一位大臣,名叫紀昀(“昀”字讀“yún”),居然把下聯對出來了:“人過大佛寺,寺佛大過人”。可不是嗎,人們走過大佛寺,都會議論說,那寺廟里的佛像,大得超過了真的人呢!

北京有一家餐館,店鋪名為“天然居”,里面有一副著名對聯:“客上天然居,居然天上客”。顧客進了天然居餐館,看見這副對聯,說自己居然如同天上的客人,雖然還沒有進餐,就已經覺得是一種享受。這副對聯,不但意境好,文字更顯得精巧。把上聯“客上天然居”倒過來讀,剛好變成下聯“居然天上客”。如果把整個一副對聯倒過來讀,結果還是原聯不變。

北京“老舍茶館”的兩副對聯也是回文對聯,順讀倒讀妙手天成。一副是:“前門大碗茶,茶碗大門前”。此聯把茶館的坐落位置、泡茶方式、經營特征都體現出來,令人嘆服。另一副更絕:“滿座老舍客,客舍老座滿”。此聯的妙處在于不但點出了茶館的特色,還將人們對老舍先生藝術的贊賞和熱愛巧妙地糅合進去。

回文對聯是一種十分有趣的語言現象。但是,運用回文修辭方法寫作并不容易,寫好就更難了。正因為回文對聯的創作難度很高,要求思路開闊、思考縝密、字句凝練、語法多變、意境別致、格調清新,必須反復推敲、瞻前顧后、字斟句酌,所以初學者切莫指望一蹴而就、垂手可得。

由上可知,漢語的回文修辭方法在對聯中的使用,豐富了對聯本身的內容、并開拓了它的意境,也使對聯有了難以抵擋的藝術魅力。中國詩人及教育家周儀榮先生曾經說過:“回文辭格,在形式上要打破舊時逐字倒讀的陳規,在內容上要突破陳舊傳統觀念的束縛;只有這樣,才能彰顯著生機與活力。”可見,回文對聯要有生機和活力,就必須在形式和內容上有所創新。 文/孫儷(作者單位:山東大學文學院)

暫無相關評論!