藝術簡歷

陳志春,1958年5月出生,漢族,筆名:青春、綠野、雅興堂主。畢業于黑龍江省教育學院美術專業。系中國美術家協會會員,中國國畫家協會會員,黑龍江省美術家協會會員,黑龍江省美術家協會漫畫藝委會副主任,省第十二屆至十六屆漫畫展評委,齊齊哈爾市美術家協會會員,富裕縣漫畫家協會名譽主席,中原書畫院客座教授,九洲美協藝術平臺副主席,富裕縣政協第十、十一屆委員。現為富裕縣文化館退休干部。

1980年起研習國畫,1986年兼漫畫創作至今,在媒體上發表作品1000余件。作品曾入選中國文聯、中國美協、黑龍江美協等單位舉辦的展覽、比賽7O余次,獲省級以上金銀銅獎及一二三等獎等獎項96個。

1988年被黑龍江省委宣傳部、省文化廳、省文聯授予“全省優秀文藝創作骨干一等獎”;2000年被國家文化部文化藝術人才中心、中國文聯藝術指導委員會授予“世界華人藝術人才”稱號;2014年被黑龍江省委宣傳部、省文化廳、省文聯授予全省群眾文化建設“十百千工程”百名優秀民族民間文藝帶頭人稱號;2015年被齊齊哈爾市文聯授予“德藝雙馨文藝家”稱號。

太行組畫神韻佳 氣韻生動格調雅

——陳志春太行山水作品賞析

張本平

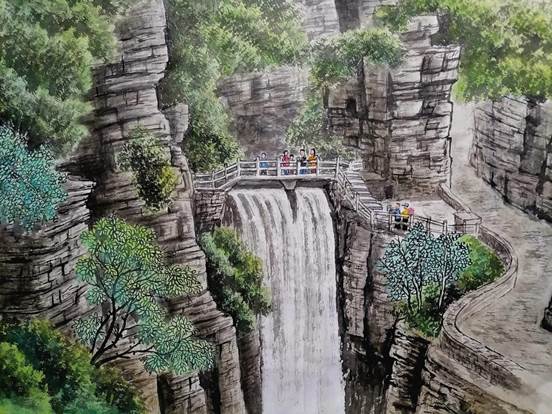

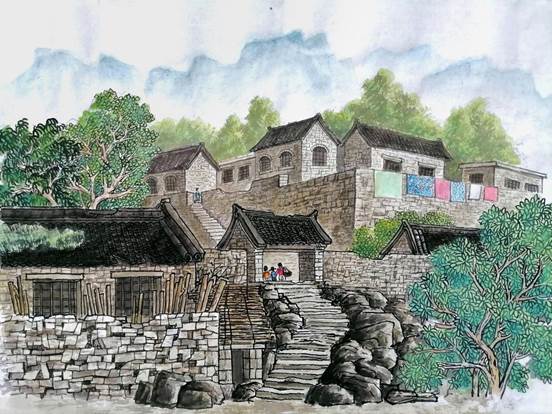

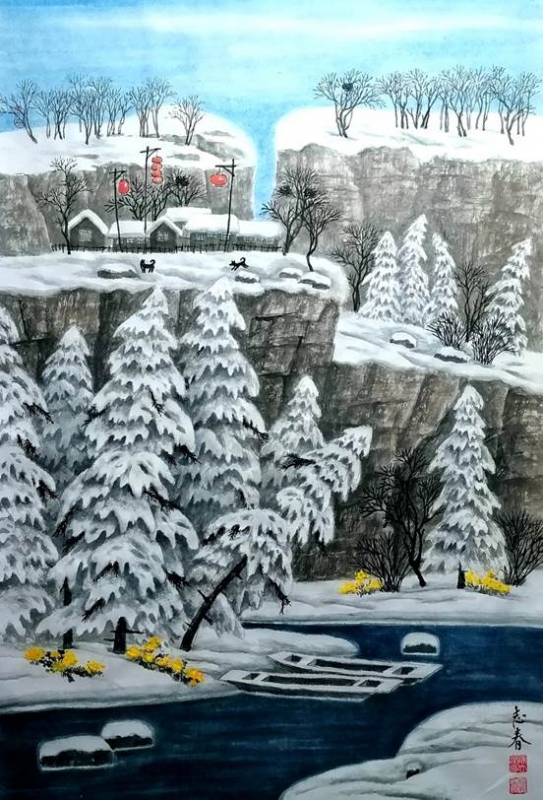

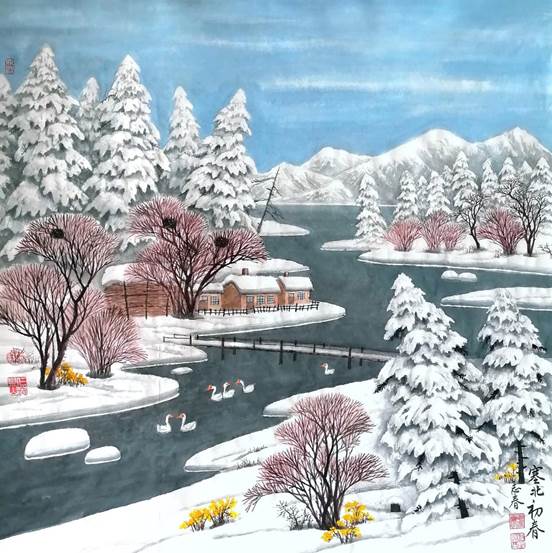

身為中國美術家協會會員的陳志春從事繪畫創作數十年,不僅對漫畫深入研究與創作,全國大賽展覽多次獲獎,而且近年來對山水有著深厚的情懷。他多次深入太行山,進行了采風寫生活動,深深地被太行山的雄偉、壯觀、幽邃、奇特、秀麗、險峻所折服,經過反反復復的整理、遴選、吸收和提煉,用其飽含激情的筆墨,精心創作出令人神往的太行山組畫系列山水畫作品。他以太行山為主題的山水畫系列作品,素材均選取自太行山較有代表性的人文與自然景觀,以其對描繪對象山石、房舍的理解、感悟和提煉,對畫面構成進行了優化、取舍,最終完成了太行組畫作品的個性語言。

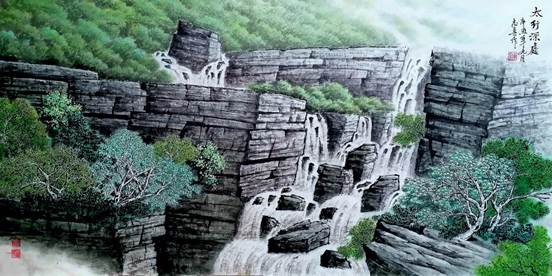

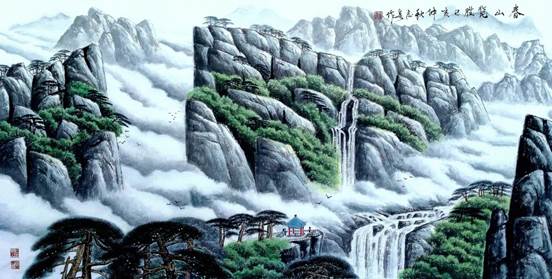

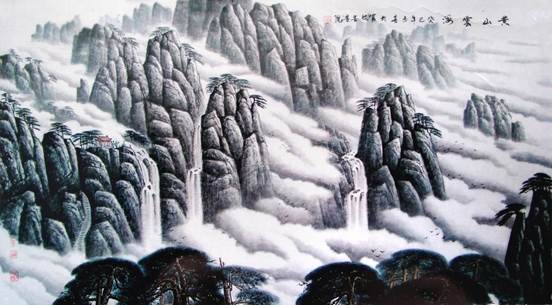

縱觀太行山,群峰巍峨,怪石嶙峋,深澗幽谷,古樹名木,清泉碧湖,構成了奇特、幽靜、秀麗的自然景觀。使之享有“五岳奇秀攬一山,太行群峰唯蒼巖”之美譽;太行山,可以用三個字概括:靈、秀、壯。靈在于水,高山平湖、深潭瀑布、溪水潺潺,遍布山中;秀在于林,滿目蒼翠、遍山蔥蘢、氣象萬千;壯在于山,雄、奇、險、峻集于一體,確有“三山五岳匯太行”之感,這里將中國北方大山的雄渾之美和南國水鄉的陰柔之美融為一體,既有江南的飄逸嫵媚,又有北方的大氣磅礴,可以領略幾億年以上的地質原貌,到這里一游,不僅是一次山水風光的游覽,而且是一次歷史文化的觀覽。陳志春深受大山熏陶,深悟大山之靈感,常游走山中寫生,立誓要把太行山的靈與秀渾然結合之美,展現給世人。經過多年的升華提高,現在他的一幅幅太行山的寫真精彩組畫,在他筆下不斷涌現。

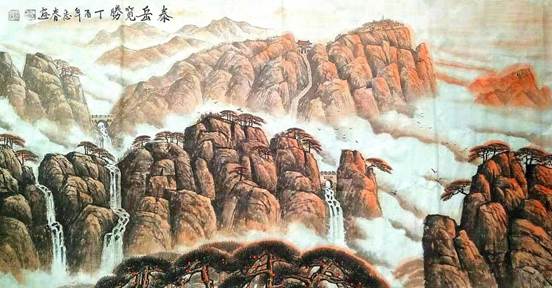

走進陳志春的《太行組畫》作品,其結結實實地表現出了太行的雄渾和壯觀,并意在追尋那些抗日志士們留下的足跡,他們鋼鐵般的戰斗意志永遠熔鑄在每一塊太行的山石上,這鋼鐵般的精神塑造了鋼鐵般的太行。正因如此,革命家們在這里摧枯拉朽、奪取了全面勝利,大太行里走出了新中國,這舉世矚目的輝煌奠定了太行的底蘊和偉大。他的作品刻畫的不僅是那單純堅厚的山石,她寓意著一塊塊太行石,都滿載著太行的信息和正能量,鑄成了太行的大豐碑,時刻在激勵著我們的豪情,去迎接一個個挑戰。

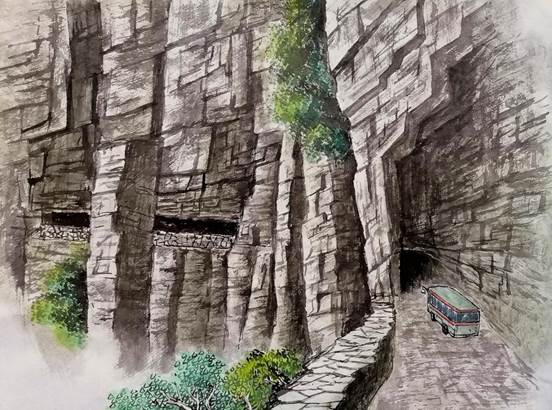

該組畫作品為陳志春山村結構山水畫系列代表作。作者首提微結構山水畫的概念,其含義就是用筆墨將山石的小結構和大質感充分表現出來,以展現大自然的氣韻及厚重之感。其作品仿佛是用筆墨來雕刻山石,并善用特寫來聚焦局部,以增強視覺的沖擊力,旗幟鮮明地向以往畫家不愿觸及的山石結構展開了挑戰。

陳志春很少畫大場面奇山房舍的山水畫,一是因為在情感上,要與山石與房舍近距離對話,去聆聽所承載的遠古故事和觸摸那些裂紋的滄桑,進而傳遞給觀眾;二是從藝術上,那些縱橫交錯的紋理結構,本身既有美感又有力度,是自然完美的點線面,并構成了山石豐富的表情;三是從風格上,大家都擠到大場面里去了,反過來把視角拉近,以特寫的方式聚焦又何嘗不可以呢?

作品的美感是分角度的,有人喜歡仙境般的陰柔,有人喜歡陽剛之力度,也還有更多的境界,感受不同的情思。陳志春的太行組畫作品不是唯美的民俗般的風格,講求結構自然嚴謹的同時,更注重筆墨的韻味。她不像大寫意那樣筆墨飛舞,也不是工筆那樣細細工整,她細而不膩,工而不板,墨韻盡在筆筆之中。那些石塊力求垂手可觸觸之拉手,在調合中西藝術方面也進行了大膽嘗試,成功地應用了陽光光照效果,不妨縱橫比較。縱觀當今畫壇,能將山石表現得這樣淋漓盡至還是很少見的。

奇石美在石,奇在紋,石膚光潔細膩,紋理凹凸秀美,給人視覺美和觸覺感。石是大山的記憶,解讀石頭就是解讀大自然的密碼。陳志春敬畏大自然的神奇,欣賞石頭不卑不亢的展現以及任人評說、堅守原則底線的沉默。欣賞著陳志春一幅幅充滿靈動與氣勢的兼工帶寫山水畫,猶如行走在壯麗的太行山水間。只見群山綿延,云霧繚繞,樹木毓秀,涼亭悠然,雄奇壯美,令人蕩氣回腸。其山水組畫承載著中國人對自然哲學的觀照,體現了中國文化中“天人合一”“心物交融”的意境。從“山水到心境”,從“實境”到“意境”是一個不斷親近自然、不斷融入自然的新意象過程。

從事繪畫創作40余年,堅持走現實主義與浪漫主義相結合的藝術道路,尚真、善、美,尤以太行組畫山水見長。陳志春寫生取法太行,受太行影響,作品呈現出太行雄風、崇高肅穆、雄渾博大、奇秀清幽,景象深遠宏大的場景。頗有宋代山水畫之風,有范寬意味、李唐風骨、荊浩氣象,創造出一種使人身心適意、清爽暢神的清、淡、玄、遠的境界,給人以心靈慰藉精神和的洗禮。

山水畫是由風景到作品,從創作到欣賞都有著引人入勝和移情于景的特點,沒有作者身臨其境觸景生情的體驗就沒有讀者身臨其境的體味和感受,作為山水畫家應具備導游的精神,引領觀者一起瀏覽其間,體察其中,為之怡情,為之陶冶,達到情緒的放松,心靈的正合,簡言之:“暢神”。陳志春筆下的《太行組畫》山水,是他多年赴太行寫生的結晶。

古代山水畫,注重品讀,含蓄表達。觀者要用心去體會才可品位出其中的神韻,這需要一個慢慢走進畫面的過程,但對于普通觀眾,這是較為吃力的,需要觀者具備一定的鑒賞能力。如何讓普通觀眾,也能一眼便體會到山水畫的氣韻,讓山水畫達到普度眾生的至高境界。這個問題的產生實際上是,古代人對于畫面情境的營造還不夠完善的表現。在古人所繪制的山水畫作品中,我們見到了山體的雄奇壯闊,見到了水流婉轉與氣韻繚繞,但是對于境的表達,仍然難以達到一眼便可打入觀者心靈的境地,所以國畫仍然存在很大的發展空間。陳志春的《太行組畫》山水作品,觀者不必看很久、也不必刻意去細細琢磨其中的氣息何在,一眼便可以很直觀的看見,其畫面當中的氣勢與韻味,從而體悟到山水畫作品的靈魂所在,那一瞬間讓人為之悵然;他的作品就像,看夠許多肉腥肥油之后的清淡雅閑,不食人間煙火,繁而不膩,仙氣很足。其筆墨之韻不僅在疏松濃淡上,或者設色之中,而是,把西方繪畫的情境與法度,帶入到太行山村的情境營造與筆墨當中,并交融的極其巧妙與自然,完善了中西藝術的融合,把山水繪畫帶向了一個新的高度。不僅保留了傳統山水藝術所固有的藝術風韻,還完善了近代國畫的中西結合的問題所在,山水植被渾然天成,沒有任何刻意為之;山云遠去,浩浩蒼蒼,一眼萬里,近山水下,松云淺酌,清茶飯酒,人家悠居,好一個“修身養性無煩憂,靜坐高嶺望云川”。這得益于陳志春多次寫生采風于太行當中,知山、癡山、畫山、明山。太行的云霧水色,人家山石他已經成竹在胸,沁入血液,天人合一,他已占據了得天獨厚的條件。

齊白石曾說“繪畫貴在似與不似之間,太似則媚俗,不似為欺世”。陳志春的《太行組畫》,做到了似與不似之間:與現實的太行山不似之處,則為山體更加雄峻有氣勢、秀色寧靜,水流豐足浩大,山水之間的關系更為和諧生動。與現實的太行山相似之處,則是陳志春保留了太行山的北高南低、東陡西緩的地形特點與風水。從畫面的山的高低、陡緩,便可辨別四面八方的方位,可謂是暗藏玄機與趣味。畫面上,左高右低,可知畫面左為北,右為南,觀者站在畫面前,所在方位為西。水自西向東流,浩浩蕩蕩,視野開闊,豁然開朗。寓意:否極泰來,東山再起;寧靜致遠,躊躇滿志,厚積薄發;泰然自若的博大胸懷,一片祥和之態。畫面上,右高左低,可知畫面左為南,右為北,觀者面對畫面所站的方位,則為東。水自西而來,匯聚四方之山、八方之水,福水天澤,財、運、福、壽也隨之而來,可謂風水絕佳!

(本文作者系中國美術家協會會員,中國書法家協會會員,中國作家協會會員,中國文藝評論家協會會員,中原美術學院院長、教授,中原書畫院院長,《中原書畫報》總編,鄭州市作家協會副主席,河南工程學院特聘教授,河南大學民生學院客座教授,鄭州師范學院美術學院特聘教授,作家、評論家、鑒賞家、書畫家、教育家,是享受國家政府特殊津貼的專家。)

- “行走河南?讀懂中國”—— 尋溯洛陽十三朝 洛陽市美術家協會少兒美術委員會寫生采風活動第二站

- 洛陽市美協青年美術家座談會召開

- “洛藝生輝 福送萬家”——澗西區美術家協會走進西苑社區開展義寫春聯活動

- 澗西區美術家協會2024年度工作述職會議暨教育藝委會、設計藝委會成立大會召開

暫無相關評論!