他無意間有自觀的法門,暗暗切合了一條為藝之道。

——林廣平工作室專訪

祖籍廣東揭陽,長期專注于中國畫傳統(tǒng)技法及理論研究,對宋代山水畫著力尤深。早年畢業(yè)于廣州美術(shù)學院;2014年進修于中國國家畫院許欽松工作室高研班,師從著名畫家許欽松先生;2015年研修于北京現(xiàn)代工筆畫院,師從蔣采蘋、李魁正、王天勝、祁恩進、林容生、許俊、賈廣健等名家,擅長國畫山水及花鳥,作品多次參加并入選全國及省、市美術(shù)大展。

現(xiàn)為中國國家畫院許欽松工作室畫家;北京現(xiàn)代工筆畫院畫家;廣東省美術(shù)家協(xié)會會員;廣東省文化學會美術(shù)研究專業(yè)委員會創(chuàng)研部副主任;廣州海日書畫研究會副會長;廣州紫林軒書畫院院長。

初見林廣平老師的時候,正是上午,他剛結(jié)束清晨的創(chuàng)作任務(wù),閑下品一杯清茶,他并不是侃侃而談的人,但語言清晰,委婉而和藹,如他畫般沉靜、清逸、不浮躁,別具一番文人書卷氣。縱觀古今中外,凡有成就之人,大都對他們所從事的事業(yè)具有濃厚的興趣……林廣平就是這樣一位對繪畫藝術(shù)有著濃厚興趣的人。借著此次采訪之行,我們一起聽他講解國畫藝術(shù)的精髓,以及他學畫的歷程和對繪畫的執(zhí)著精神。

春融只待乾坤醉(70x180)

不忘初心,方得始終

Q :您最初是如何與山水畫結(jié)緣的?有著怎樣的契機?

林:很小的時候,就對書畫藝術(shù)萌生了濃厚的興趣,經(jīng)常拿著畫筆,在紙上饒有興致地寫寫畫畫。后來因為工作的關(guān)系,創(chuàng)作受限,但一直都堅持每天抽出一定的時間學習繪畫的理論知識,至今已有二十多年。恰恰就是這二十多年對中國美術(shù)史、美術(shù)畫論和各時代各流派不同畫家的技法不間斷的研究和學習,讓我在成為職業(yè)畫家的路上順暢了許多。

Q:藝術(shù)不光是一個高風險的行業(yè),更是一個高競爭的行業(yè),是什么讓您放棄原本穩(wěn)定的工作轉(zhuǎn)而成為一位職業(yè)畫家呢?

林:繪畫創(chuàng)作是我一直在努力的方向,“畫家”對我而言是最幸福、最有成就感的職業(yè)。一個人要舍棄安穩(wěn)的工作需要很大的勇氣,但當你對藝術(shù)有一份矢志不渝的追求并且有恰當?shù)臋C會時,你就會義無反顧地投入到藝術(shù)創(chuàng)作中去。當然,要成為職業(yè)畫家,你還必須對繪畫有一份癡迷和執(zhí)著,并且有長時間的專業(yè)知識的積累和比別人付出更多的汗水和心血。

Q:這一路走來,除了一直努力地工作、學習,還不忘堅持繪畫創(chuàng)作,您的動力是什么?

林:首先是興趣使然,想法不會說話,但作品可以。藝術(shù)創(chuàng)作可以把我對自然的熱愛,對美學的理解完整地表達出來。并且,作品能得到身邊朋友的欣賞和老師的支持,我會感到莫大的欣慰。作為職業(yè)畫家,能生存、能發(fā)展,肯定離不開市場,很感謝一直以來支持我的藏家和朋友,唯有大家的支持,我才能一步一步地走過來。

Q:那么作為一位畫家,您認為最核心的是什么?

林:堅持,藝術(shù)創(chuàng)作要“悟其理、盡其法、出其新”。要做到這點,必須堅持學習,勤于思考,持續(xù)創(chuàng)作,耐住寂寞。

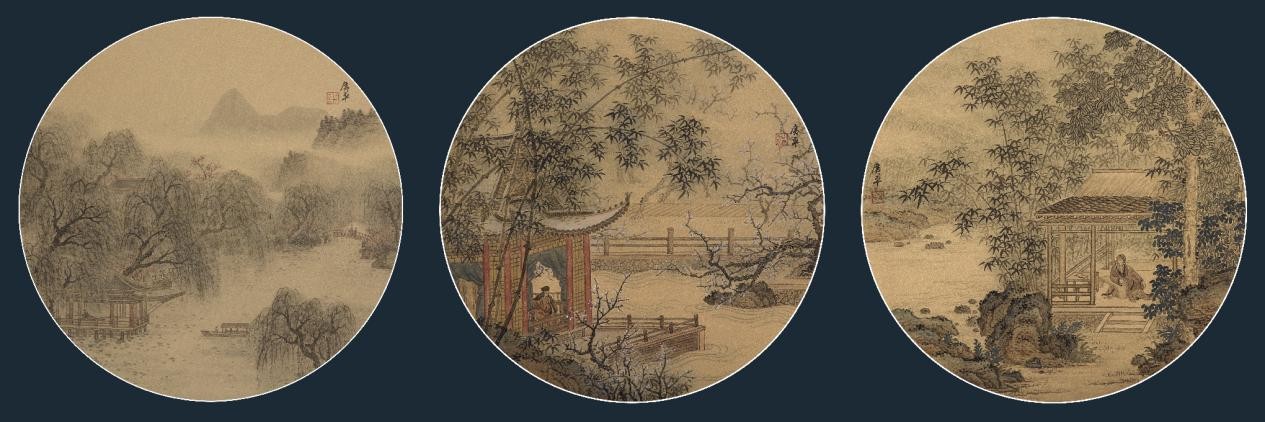

左-和風煙柳(43x43) 中-梅竹雙清(43x43) 右-竹館納涼(43x43)

美術(shù)史與藝術(shù)創(chuàng)作息息相關(guān)

Q:前面一直有說到您對美術(shù)史有二十多年的學習和研究,您的創(chuàng)作和藝術(shù)體系的形成是受哪些藝術(shù)家影響比較多呢?

林:主要是宋代的藝術(shù)家。范寬、李成還有郭煕。特別是郭煕的《林泉高致》這本講述繪畫理論的書,里面對中國傳統(tǒng)山水畫的創(chuàng)作具有非常全面的指導意義,個人很推薦大家去讀一讀,它不論從理念、技法,還有藝術(shù)家的修養(yǎng)等等方面都說得很詳細。至于創(chuàng)作技法方面,還是受范寬、李成的影響比較多。

Q:也就是說,你會把傳統(tǒng)繪畫理論跟這個技法有機結(jié)合起來,并不像部份畫家,他們只知道重視技法的研習,而對于美術(shù)史,對于這些理論知識的研究反而往往是忽略的,因為他們認為實用性不強。

林:現(xiàn)在普遍來說不少畫家都缺少對美術(shù)史和美術(shù)理論的研究,他們只是為了畫畫而畫畫,但其實畫畫表面上看是畫畫,實際上是畫一種文化,一種對自然、對社會、對人生的思考和表達。為什么叫“中國畫”呢?就是必須有中國特有的東西,你離開傳統(tǒng),可以說是畫,但絕對不是中國畫,因為中國畫必須要含有傳統(tǒng)的文化在里面,想要了解傳統(tǒng)文化,就必須去研究源頭,梳理脈絡(luò),看它是怎么一步一步走過來的。

Q:研究美術(shù)史,對您的這些創(chuàng)作有什么樣的影響呢?

林:一般對美術(shù)史有點了解的人一看我的作品,就能看出宋畫的味道。這也是我比較喜歡的一種表現(xiàn)的手法和風格特色。宋代是中國繪畫藝術(shù)的高峰,它的魅力在于帶給人一種絕佳的審美享受,畫面飽含濃郁的詩情畫意:峰巒、溪流、小橋、林木、鳥雀、孩童、高士、茅舍與云海煙嵐所構(gòu)建的景致顯得精致典雅而富于生機,構(gòu)圖、形式感則構(gòu)建出典型的傳統(tǒng)美學法則,讓觀者在品讀作品時能獲得一種氣息平和、天人合一的感受。此外,它的用色又特別的考究,沉穩(wěn)、典雅而富于變化。

左-碧筱臨風(70x138) 中-浮嵐積翠(138x69) 右-春山曉嵐(138x69)

不僅是畫家,更是文化的傳播者

Q:您給自己的定位是什么?

林:其實畫家是一種職業(yè),繪畫是一種創(chuàng)作形式,中國畫傳播的是中國文化。我給自己的定位是不僅要做專業(yè)的畫家,更要做優(yōu)秀文化的傳播者。因為每張作品里面蘊含的都是中國的文化,它可能會帶給你一首古詩的意境又或者一種中國傳統(tǒng)文化的意象,這些都是我們通過繪畫這一載體傳遞給觀眾的。當然,文化傳播的過程中,一定是需要多方面的力量去參與,藝術(shù)家有好的作品,策展人又能夠把作品呈現(xiàn)的信息跟展覽場景做一個有機的結(jié)合,那這樣的展覽就可能會留給觀眾較為深刻的印象;媒體需要做好引導,做好美育工作;政府和行業(yè)力量的推動也非常重要。而藝術(shù)家在整體的文化傳播過程中力量相對還是比較弱的,我們也希望政府及相關(guān)部門能多聽聽一些藝術(shù)家的想法,一起呈現(xiàn)出更好的城市文化。

Q:您會不會覺得,我們現(xiàn)在的時代環(huán)境變了,使我們沒辦法像之前那樣的專注于藝術(shù)創(chuàng)作?

林:我認為其中很大的原因就是隨著社會技術(shù)的進步和資訊的發(fā)達,我們接受的信息多了,干擾的東西也多了,使人變得焦慮而浮躁。藝術(shù)家是一個需要耐得住寂寞的職業(yè),需要有一種精神力量作支撐,并且能引領(lǐng)大眾欣賞品味提升的一個群體。就像豐子愷說的,“藝術(shù),就是透過一件作品,從內(nèi)里表達藝術(shù)家的精神世界,反過來,觀眾也是透過這件作品的表面來感受和貼近藝術(shù)家的心靈”。

Q:之前有這么一句話,“這是一個大師缺失的時代”,尤其是嶺南藝術(shù)這一板塊,相對來說是有些斷層的。您是如何看待這種現(xiàn)象呢?

林:其實這是歷史發(fā)展的必然規(guī)律,是當代不同地區(qū)不同藝術(shù)流派相互交融的一個結(jié)果。嶺南畫派產(chǎn)生于20世紀初,當時中國各方面發(fā)展比較落后、地域性限制更為突出,所以嶺南畫派早期都是師徒相傳的。從第一代、第二代一路下來都有很清晰的師徒脈絡(luò)關(guān)系,學習專一且傳承清晰。而到了當代,國內(nèi)國際藝術(shù)交流活躍,藝術(shù)傳播和交流方式多樣化且非常便捷,以往那種地域性的畫派概念必然就會慢慢淡化,跨時間、跨空間的頻繁交流與互相學習這些機會在以前是不可想象的,這也就帶來嶺南畫派更為豐富和多樣化的表現(xiàn)形式,但無論是觀念或者表現(xiàn)形式的怎樣改變,嶺南的根還是會有所保留的。因為生活在嶺南地區(qū)的人,他的生活習慣或者思維觀念必定受這個地區(qū)的影響,這些地域因素多多少少都會在畫面有一定程度的保留。盡管他的表現(xiàn)形式借鑒很多外來的東西,但透過畫面仍然能感受到一些嶺南的東西,從我自己的角度來說,雖然我的畫看上去是宋畫的感覺,而沒有嶺南畫派的樣子,但實際上畫面中的江河、小溪、池塘這些元素都是來源于嶺南的山山水水,呈現(xiàn)的是一種嶺南鄉(xiāng)土情懷!

松泉清韻(70x180)

不斷嘗試,在探索中再發(fā)展

Q:從您的作品當中古人的意境描繪得非常豐富,那在當下,您是怎樣讓自己的作品融入到當代的藝術(shù)氛圍里呢?

林:我記得魯迅先生說過一句話,最民族的,也是最世界的。因為世界這么大,什么樣的流派、畫風都層出不窮。我們怎么能在這個紛繁復(fù)雜的世界里面找到自己的位置,這就必須有自己的一個特點。因為我畫的畫,雖然感覺是宋畫的味道,但其實里面已加上了很多自己的一些感受。我比較喜歡寫生,每一年都會帶著創(chuàng)作的態(tài)度去很多地方寫生,我會把寫生當時所見所想,用自己獨有的手法呈現(xiàn)出來,譬如加強一些空間感,一些虛實的變化,一些霧氣升騰的效果,因為寫生多了,創(chuàng)作時就會有意無意加上自己的一些感受和審美在里面,所以我的畫呈現(xiàn)出來總的感覺是宋畫的,但實際上又屬于我個人的,因為你找一幅宋畫跟我的作品放在一起對比,就會發(fā)覺里面其實有很大的不同,每個畫家都有他的個性特點和審美傾向,就算他臨摹也不可能跟宋畫一模一樣。下一步的創(chuàng)作也是立足于傳統(tǒng),結(jié)合自己的一些想法和理念做一些創(chuàng)新。

Q:未來創(chuàng)作上是怎么樣的一個方向?又或者是準備做什么樣的一個主題系列呢?

林:這方面一直以來都有自己的一個想法。每個畫家都必須要有自己的一個明確追求,我對傳統(tǒng)的東西還是比較感興趣的,所以立足傳統(tǒng)還是我的一個根基吧,然后也必須要放眼世界,對現(xiàn)代人審美的一些追求,也必須要在這方面有所體現(xiàn),未來希望努力創(chuàng)作出既有中國傳統(tǒng)文化氣息又符合現(xiàn)代人審美要求的作品。此外,關(guān)于數(shù)字藝術(shù)、AR技術(shù)這種以數(shù)字的方式模擬作品的場景化,我也希望有機會去嘗試一下,當然,這必須有好的合作伙伴和契機才行。

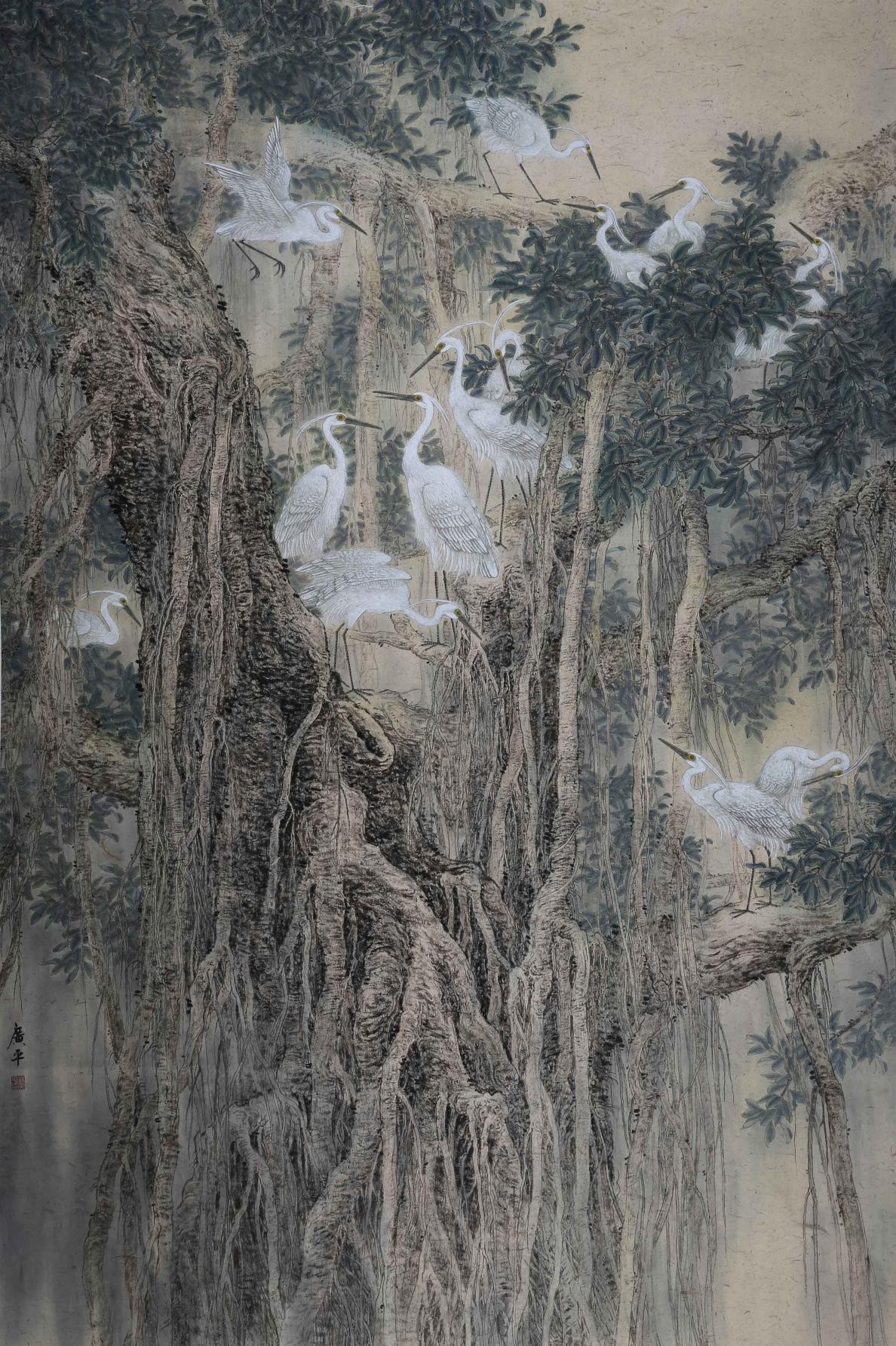

家園(140x208)

秋聲(145x200)

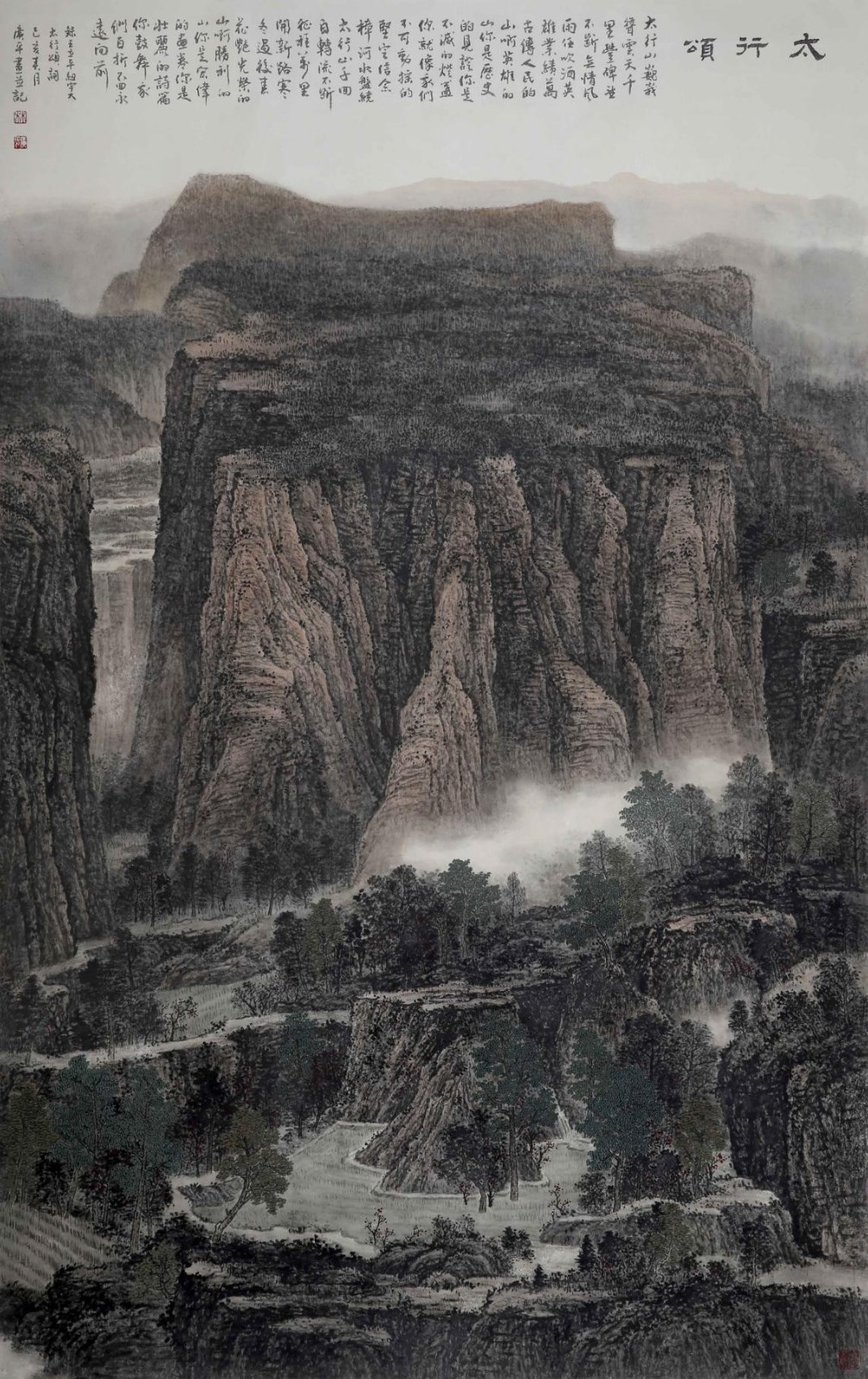

太行頌(136x217)

太行頌(136x217)

- 汪國真藝術(shù)委員會揭牌儀式暨首次委員會議在京舉行!

- 長城藝術(shù)沙龍第九期暨長城傳承人文化藝術(shù)研究會年會籌備會議舉行

- 文藝動態(tài) | 陳危冰田園詩意畫展在洛啟幕

- 二月二龍?zhí)ь^ | 書法網(wǎng)絡(luò)作品展

暫無相關(guān)評論!